本文

第5回 新天地を目指した縄文人~仲島遺跡~

海面に出現した陸地をみた縄文人は、どのような行動に駆り立てられたのか、その様子を紹介します。

海面に出現した陸地をみた縄文人は、どのような行動に駆り立てられたのか、その様子を紹介します。

「仲島(なかじま)遺跡」

●7500年前頃を境に海水が引いて、海岸線が後退していきます(注1)。すると北総台地から臨む太平洋には、島が浮かび上がりました。波が‘寄せては引いて’を繰り返しながら海岸線が後退するとき、砂が高くたまるところ(砂堤)とたまらないところ(湿地)が南に向かって繰り返され、数千年かけて九十九里平野が形成されることになります

注1 縄文海進に対して、縄文海退と呼んでいます。

●4500年前頃の縄文時代中期、海面に顔をだした陸地に縄文人が足を延ばします(注2)。現在の袋の溜池の南側に、新天地を目ざし、新たな活動の場を求めた痕跡、仲島遺跡が残されています。

注2 蛇園辺りと匝瑳市八重崎辺りを結ぶ砂堤により海域が分断されました。北側はのちに椿海(つばきのうみ)と呼ばれるようになります。

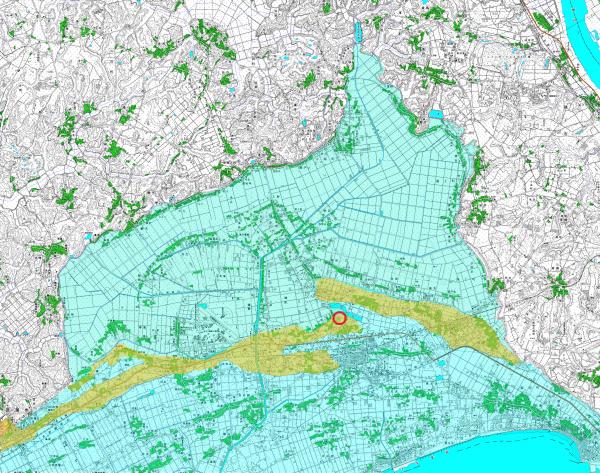

赤い丸印が調査地点。袋溜池の南側の宅地造成地です。

薄い黄色は推定した砂堤

立地と痕跡

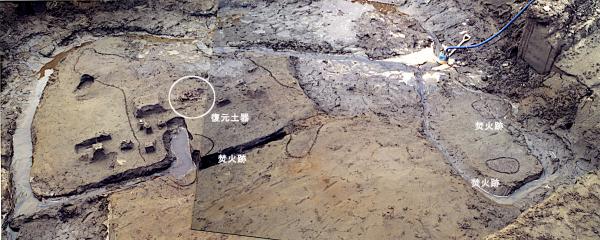

●活動の痕跡は、現地表から1m50cmほど下から見つかりました。標高は5m30cmほどです。地層の堆積状況から完全に陸地化した環境ではなく、水辺の波打ち際でした。

●仲島遺跡からは、焚火をした跡が3箇所見つかり、周辺からは土器、土器片錘(注3)や軽石のほか、魚や鳥、小動物の骨が見つかっています。

注3 使わなくなった土器を手ごろな大きさと形に整え、端部に切り込みをいれます。そこに縄をひっかけて重しとしたと考えられています。縄文時代のリサイクルです。

あとに残されたもの

●焚火の跡には、炭化物とともに魚や鳥、小動物の骨が出土しています。火を受けていない砂層を挟んでいることから、断続的に繰り返し使われていたと考えられます。この場所をたびたび訪れていたのでしょう。

線で囲った内側は、火を受けて赤紫色に変色しています

白いところが骨です

火を受けた層が受けていない層を挟んで重なっています

●白色化した骨の遺存状況から、獲物は焼いて調理されていました。

骨は火を受けると白く変色します

●画像の土器は縄を転がして文様をつけ、赤い顔料を塗っています。生地となる粘土は、近在でとれるものと質感が少し異なります。焚火の近くでぐしゃっとつぶれたように出土しました。底がみつかりませんでした。底の部分は容器として持ち出したのでしょうか。

加曽利E式土器

●この他に、甲信地方でよく見かける土器(破片)も見つかっています。

●遺跡は、外洋と潟湖をつなぐ潮口付近で、おそらく干潟状の環境は、多様な生態系を生んだと思われます。魚、鳥、小動物が集まるこの辺りは狩り、漁をするには絶好の場所だったのでしょう。新たな陸地の出現は、生業活動の範囲を拡大させる動機づけとなり、生活様式をも変更させることになったでしょう。

※仲島遺跡は、1995年に発掘調査されました。正式報告書は刊行されていません。