本文

糖尿病の重症化予防に取り組んでいます

糖尿病とはどんな病気?

糖尿病はインスリンの量が不足したり、十分に働かなくなることにより、血液中を流れるブトウ糖(血糖)が正常よりも増えてしまう病気です。インスリンは膵臓から出るホルモンであり、血糖を一定にするはたらきがあります。

初期の頃は自覚症状がほとんどありませんが、血糖値が何年間も高いままで放置されると、徐々に全身の血管が傷つき、様々な臓器障害(合併症)を引き起こします。したがって、糖尿病と診断された場合には、これらの合併症を予防するために適正に治療する必要があります。

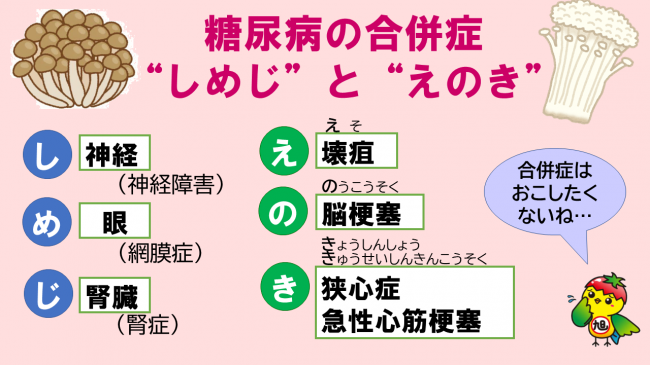

糖尿病の合併症

糖尿病には様々な合併症があります。大きく分けて、緊急治療を必要とする意識障害がおこってくるような糖尿病性昏睡(急性合併症とも言います)と、糖尿病の悪い状態が長く続くと起こってくる慢性合併症があります。今回は、慢性合併症についてお伝えします。主な慢性合併症は以下の3種類があります。

1. 細小血管(細い血管)合併症

2. 大血管(太い血管)合併症 ※糖尿病だけに起こるとは限らないが、糖尿病があるとより発症しやすい

3. その他、かかりやすく治りにくい感染症や認知症など

細小血管に起こる合併症は、「糖尿病性神経症」・「糖尿病性網膜症」・「糖尿病性腎症」で、糖尿病の3大合併症と言われます。大血管に起こる合併症は、「壊疽(えそ)」※、「脳梗塞(のうこうそく)」、「狭心症・急性心筋梗塞(きょうしんしょう・きゅうせいしんきんこうそく)」です。それぞれ、通称「しめじ」や「えのき」と言われています。特に、3大合併症は進行すると、最悪の場合、失明・人工透析・足などの切断など、日常生活や人生の質に大きな影響を与えることがあります。

※糖尿病による壊疽(えそ)とは、足などに神経障害や動脈硬化が起こり、けがに気づきにくく、また治りにくくなり、組織が腐ることを指します。

◎慢性合併症を起こさない、進行を防ぐために…

これら合併症は糖尿病の治療をしっかりとしていれば、最小限にくい止めることができます。すでに合併症が出ていても、進行をくい止め、ほかの合併症が出ないようにするために正しい治療を続けましょう。

・糖尿病の治療を中断しない

・血糖値を目標の値にコントロールする

・体重を望ましい範囲にコントロールする

・血圧・コレステロールの値を望ましい範囲にコントロールする

・喫煙をしない

◎合併症を早く見つけるには

かかりつけ医や専門医への定期的な受診・治療を中断せずに継続することが大切です。そこで定期的に合併症を発見するための診察や検査を受けましょう。

旭市糖尿病性腎症重症化予防プログラムの取り組みについて

糖尿病の合併症のひとつである糖尿病性腎症は、高血糖状態が長く続くことによって腎機能が低下した状態をいいます。重症化すると、腎不全になり、末期では人工透析が必要な状態になります。

そこで、旭市では、国民健康保険被保険者で糖尿病性腎症のリスクが高い方を対象に「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を実施しています。

糖尿病専門医やかかりつけ医と連携し、保健師、管理栄養士等の専門職が訪問や電話等により生活改善に向けサポートをします。

※対象者には個別にご連絡します。

旭市糖尿病対策地域連絡会の開催について

切れ目のない糖尿病対策のための支援体制に向け、かかりつけ医・専門医・歯科・薬局と顔の見える関係づくりや情報共有のための基盤を構築し、糖尿病の予防や重症化を防ぎ市民の健康増進を図ることを目的に立ち上げられました。

・第1回 令和4年12月13日(火曜日)

(主な内容)旭中央病院での糖尿病診療の現状、地域での糖尿病診療の現状、旭市糖尿病性腎症予防プログラムについて 等

・第2回 令和5年3月14日(火曜日)

(主な内容)地域での栄養指導の現状について(旭中央病院・薬局・行政) 等

・第3回 令和5年10月17日(火曜日)

(主な内容)地域共通栄養指導用リーフレットの素案発表、CCDプロジェクト研究「特定健診・後期高齢者健診における1日推定塩分摂取量測定」中間報告、糖尿病連携手帳の活用について 等

・第4回 令和6年3月26日(火曜日)

(主な内容)地域共通栄養指導用リーフレットの完成版発表・報告、CCDプロジェクト研究「特定健診・後期高齢者健診における1日推定塩分摂取量測定」より、地域の塩分摂取量の現状について 等

・第5回 令和6年10月22日(火曜日)

(主な内容)地域共通栄養指導用リーフレットの使用後評価、CCDプロジェクト研究「特定健診・後期高齢者健診における1日推定塩分摂取量測定」2024年中間報告、世界糖尿病デー(WDD)について 等

自分の健康状態を確認し、重症化を防ぎましょう

1.年に1回は健診を受け、自身の健康状態をチェックしましょう

国民健康保険(国保)特定健康診査・後期高齢者健康診査のお知らせ

2.糖尿病と診断を受けたら、そのままにしたり治療中断せず適切な治療を受けましょう

3.健診結果を入力すると、3年以内の糖尿病発症リスクを予測できます

「糖尿病リスク予測ツール第3版」国立国際医療研究センター<外部リンク><外部リンク>

4.糖尿病連携手帳を活用しましょう

旭市では、糖尿病患者や治療に関わる関係者が連携を図り、糖尿病の重症化を予防することを目的に、糖尿病連携手帳の活用を促進しています。糖尿病は血糖値の管理だけでなく、合併症予防のために、眼科や歯科等の定期的な診察も必要です。複数の医療機関を受診するとき、ご自身の治療管理に「糖尿病連携手帳」をご活用ください。手帳の入手方法等については、かかりつけ医にご相談ください。

詳細はこちら→公益社団法人日本糖尿病協会(外部サイトへリンク)<外部リンク>

CCDプロジェクトについて

旭市では、ノボ・ノルディスクファーマ株式会社及び千葉大学医学部付属病院との3者協定のもと、糖尿病患者の発症抑制や重症化予防のための共同研究など、さまざまなプログラムの実施、イベントなどを開催し、市民への糖尿病対策、健康増進に向けて取り組んでいます。

発症予防の取り組みはCCDプロジェクトのページを参照ください。

重症化予防では、以下の取り組みを行っています。

・「旭市糖尿病対策地域連絡会」の発足 …地域の糖尿病に関する課題解決のために発足しました

・旭市糖尿病性腎症重症化予防プログラム事業の推進

・共同研究「特定健康診査・後期高齢者健康診査における1日推定塩分摂取量の測定」 など

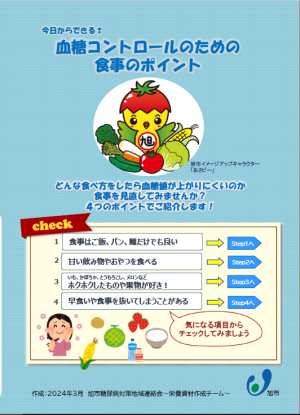

◎地域共通の「栄養指導用リーフレット」の開発

「旭市糖尿病対策地域連絡会」にて旭中央病院、歯科医師会、市内薬局の、行政の管理栄養士の協力のもと、糖尿病患者さん向けの「栄養指導用パンフレット」を作成しました。総合病院と地域の様々な場で行う栄養指導内容に一貫性を持たせ、地域診療の場においては短時間で糖尿病患者へ栄養指導を行うことができ、管理栄養士がいなくても指導が行えるものを目指しており、全国的にも珍しい取り組みです。市内医療機関や薬局で糖尿病患者さんへ配布しております。

栄養指導用リーフレットの配布を各医療機関、薬局で開始しました。リーフレットの効果分析や、さらなる改良のため、アンケートにご協力をお願いします。

■リーフレットのアンケートの回答フォームはこちら (https://www.city.asahi.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=60)

糖尿病予防関連動画

旭市では、糖尿病予防のための腸活に関する動画を配信しています。動画は、市役所1階のデジタルサイネージや、Youtubeの旭市公式チャンネルにてご覧いただけます。(https://www.youtube.com/watch?v=G1jRBrkA9Lo<外部リンク>)