本文

マイナンバー(社会保障・税番号)制度

マイナンバー制度とは

マイナンバー(社会保障・税番号制度)制度とは、住民票を有するすべての人にそれぞれ1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということの確認を行うために活用され、行政の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

制度の効果

- 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。 - 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。

行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。 - 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバーの通知

マイナンバーの通知は、令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。

個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、出生等によりマイナンバーが付番される方に郵送されます。

既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。また、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

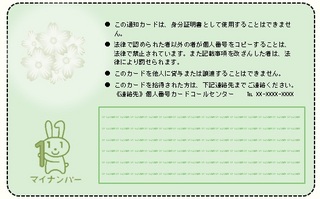

個人番号通知書(見本)

個人番号通知書は、住民の方々にマイナンバーをお知らせするためのものです。

書面には「マイナンバー」や「氏名」、「生年月日」等が記載されています。

※注意

- 個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」としては利用できません。

- 「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、「マイナンバーカード」をご提示いただくか、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご提出ください。

- 氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更は行われません。

- 個人番号通知書の再発行は行われません。

通知カード(見本)

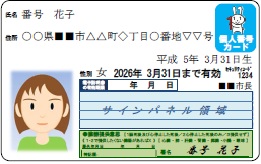

個人番号カード(マイナンバーカード)

個人番号通知書が自宅に届いた後、希望される方は、個人番号カード(マイナンバーカード)の交付申請ができます。

申請方法は、個人番号通知書に同封されている「個人番号カード交付申請書」にご自身の顔写真を添えて、地方公共団体情報システム機構に郵送してください。また、パソコンやスマートフォン等を利用した申請もできます。

この個人番号カードは、基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)とマイナンバーが記載された顔写真付きのICカードとなり、初回発行手数料は、無料です。

有効期間は、18歳以上の方は発行後10回目(未成年の方は5回目)の誕生日までです。

本人確認書類として利用できるほか、e-Tax等の電子申請等が行える公的個人認証サービス機能が標準搭載されます。(個人番号カードに搭載される公的個人認証サービス電子証明書の有効期間は、発行後5回目の誕生日となります。)

個人番号カードが市役所に届いたら、交付通知書(はがき)を郵送しますので、市役所本庁の市民生活課までお越しください。

なお、詳しい受取方法等については、市民生活課をご覧ください。

個人番号カード(見本)

マイナンバーの利用方法

平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

《具体例》

- 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示

- 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示

- 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市役所にマイナンバーを提示

- 所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示

- 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や市の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、平成29年11月から本格的に運用されています。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現される予定です。

マイナンバーを利用する際の本人確認

マイナンバーの記入が必要な申請書等を提出する際は、本人確認が必要になる場合があります。

本人確認には、「番号確認」(記入されたマイナンバーが正しい番号であることの確認)と「身元確認」(申請書等を提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認)が必要となります。

個人番号カードを持っている場合

個人番号カードのみで、本人確認(番号確認・身元確認)ができます。

個人番号カードを持っていない場合

本人確認には、次の番号確認書類と身元確認書類を併せて提示してください。

- 番号確認 通知カード又はマイナンバー記載の住民票など

- 身元確認 運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの身分証明書

※顔写真付きの身分証明書を持っていない場合は、健康保険証など2点を提示してください。

詳細については、手続を行う担当窓口へお問い合わせください。

事業者の方もマイナンバーを取り扱います

事業者は、平成28年1月以降、社会保険の手続や源泉徴収票の作成の際に、パートやアルバイトを含む従業員からマイナンバーの提出を受けて、書類に記載します。次の5点に気をつけて、マイナンバーを取り扱いましょう。

マイナンバーの収集は法律で定められた場合だけです

従業員からマイナンバーを収集する場合は、利用目的を明示する必要があります(例:源泉徴収票作成事務のため)。

マイナンバーの確認と本人確認の両方が必要です

個人番号カードをもっている場合は、カード1枚で両方の確認をすることが可能です。

個人番号カードを持っていない場合は、通知カードや住民票で番号確認をし、運転免許証などで本人確認をすることが必要です。

ただし、採用・雇用時に本人確認を行っている場合は、身元確認書類の提示は不要です。

法律で定められた目的以外に、マイナンバーを利用することはできません

お客様が個人番号カードを身分証明書として利用した場合(例:レンタルショップの入会手続きで本人確認をした場合)、個人番号カード裏面のマイナンバーを書き写したりコピーを取ることはできません。また、お客様にマイナンバーの提示や記載を求めることもできません。

必要がなくなったマイナンバーの記録は、速やかに廃棄してください

マイナンバーは必要がある場合にのみ保管が認められます。必要がなくなったら速やかに廃棄しましょう。

マイナンバーの漏えい・紛失事故を防止するため、安全管理対策をしてください

各事業所においてマイナンバーの漏えいや紛失の事故を未然に防ぐため、次のような安全管理に向けた対策を講じてください。

- 組織的・人的安全管理措置として、担当者の明確化、従業員教育

- 物理的・技術的安全管理措置として、のぞき見されない座席配置、鍵がかかる棚や引き出しへの保管、ファイルへのアクセス制限やパスワード設定、ウィルス対策

個人情報の保護

マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、個人情報保護委員会という国の第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。

また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月からマイナポータルが稼働しています。

特定個人情報保護評価

マイナンバー制度では、市が特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)ファイル等を保有する前に、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する「特定個人情報保護評価」を義務づけています。これにより、特定個人情報の漏えいを未然に防止するとともに、市民の信頼の確保を図るものです。

特定個人情報保護評価の詳細は、個人情報保護委員会ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

旭市の評価書は、次のとおりです。

| 評価書番号 | 事務の名称 | 評価書 |

|---|---|---|

| 1 | 住民基本台帳に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/457KB] |

| 2 | 後期高齢者医療に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/432KB] |

| 3 | 国民年金に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/444KB] |

| 4 | 介護保険に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/440KB] |

| 5 | 国民健康保険に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/498KB] |

| 6 | 個人住民税の賦課に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/422KB] |

| 7 | 国民健康保険税の賦課に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/414KB] |

| 8 | 軽自動車税(種別割)の賦課に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/432KB] |

| 9 | 固定資産税の賦課に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/427KB] |

| 10 | 税の収納・滞納管理に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/420KB] |

| 11 | 母子保健に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/430KB] |

| 12 | 予防接種に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/457KB] |

| 13 | 健康増進事業に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/440KB] |

| 14 | 児童手当又は特例給付の支給に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/418KB] |

| 15 | 子ども医療費助成に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/418KB] |

| 16 | 子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/414KB] |

| 17 | 国保情報集約システムに関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/423KB] |

| 18 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/409KB] |

| 19 | 出産・子育て応援給付金に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/395KB] |

| 20 | 生活保護に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/389KB] |

| 21 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給に関する事務 | 基礎項目評価書 [PDFファイル/103KB] |

| ※評価は、事務ごとに実施します。 | ||

独自利用事務

独自利用事務とは、法律に掲げられていない地方公共団体の単独事務であって、マイナンバーを独自に利用する事務のことをいいます。

なお、マイナンバーの独自利用を行うためには、法律の規定に基づく条例を定める必要があり、その範囲は社会保障・税・防災、その他これらに類するものに限られています。

旭市の独自利用事務は、次のとおりです。

| 届出 番号 |

独自利用事務名 | 届出書 | 根拠規定 |

|---|---|---|---|

| 1 | 雇用促進住宅の管理に関する事務 | 届出書[PDFファイル/149KB] | 根拠規定[PDFファイル/156KB] |

| 2 | ひとり親家庭等医療費等の助成に関する事務 | 届出書[PDFファイル/148KB] | 根拠規定[PDFファイル/86KB] |

| 3 | 子ども医療費の助成に関する事務 | 届出書[PDFファイル/144KB] | 根拠規定[PDFファイル/102KB] |

| 4 | 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(平成29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務 | 届出書[PDFファイル/71KB] | 根拠規定[PDFファイル/15KB] |

(参考)

- 旭市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成28年1月1日施行・令和元年9月10日改正)[PDFファイル/89KB]

- 旭市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成28年1月1日施行・令和元年9月10日改正)[PDFファイル/91KB]

関連ページ・コールセンター

関連ページ

マイナンバー制度のよくある質問や最新情報は、デジタル庁のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページや政府広報オンラインに掲載しています。

<外部リンク>

<外部リンク>

社会保障・税番号制度ホームページ(デジタル庁)<外部リンク>

通知カードや個人番号カードに関する情報は、地方公共団体情報システム機構の総合サイト等に掲載しています。

マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>

コールセンター

「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関する問い合わせにお答えする「マイナンバー総合フリーダイヤル」が開設されています。

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

開設時間

平日9時30分~20時

土日祝9時30分~17時30分

(年末年始を除く。)

個人番号カードコールセンター(ナビダイヤル) 0570-783-578

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料) 050-3818-1250

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26

- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27