本文

用語の解説

家を建てる際の規制に関する用語を説明します

都市計画区域

都市計画区域とは、人や物の動き、まちの発展を見通し、地形などからみて一体のまちとして、総合的に整備・開発及び保全することが必要な区域として「都市計画法」に基づき定められた区域です。

現在旭市は、旭地区において都市計画区域を指定しており、海上地区、飯岡地区、干潟地区については都市計画区域を指定していない区域となります。

都市計画図の閲覧についてはこちら

用途地域

市街地において、住居、商業、工業などの異なる土地利用が混在すると、お互いに生活環境や業務の利便に支障をきたします。

そこで、旭市では都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画区域内(旭地区)において都市計画法に基づく用途地域(住居系3種類、商業系2種類、工業系2種類の計7種類)を定めています。

準防火地域、22条区域

旭市では、火災に強いまちづくりを進めるためにJR旭駅南側市街地に準防火地域を指定しており、防火に関する建築物の構造を規制しています。準防火地域内の一定規模以上の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とする必要があります。

また、建築基準法第22条の規定により、旭地区(準防火地域を除く)での建築物の屋根は不燃材等で葺く必要があります。

建ぺい率

用途地域に応じて、建ぺい率が定められています。

建ぺい率は、建築面積の敷地面積に対する割合(通常「%」で表示します)のことをいいます

建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100

建築面積とは、建物を真上から見たとき、建物の壁または柱の中心(壁心・柱心)線で囲まれた部分の面積です。なお、ひさし等がその中心線から1m以上出ている場合は、その先端から1mを差し引いた残りが建築面積に算入されます。

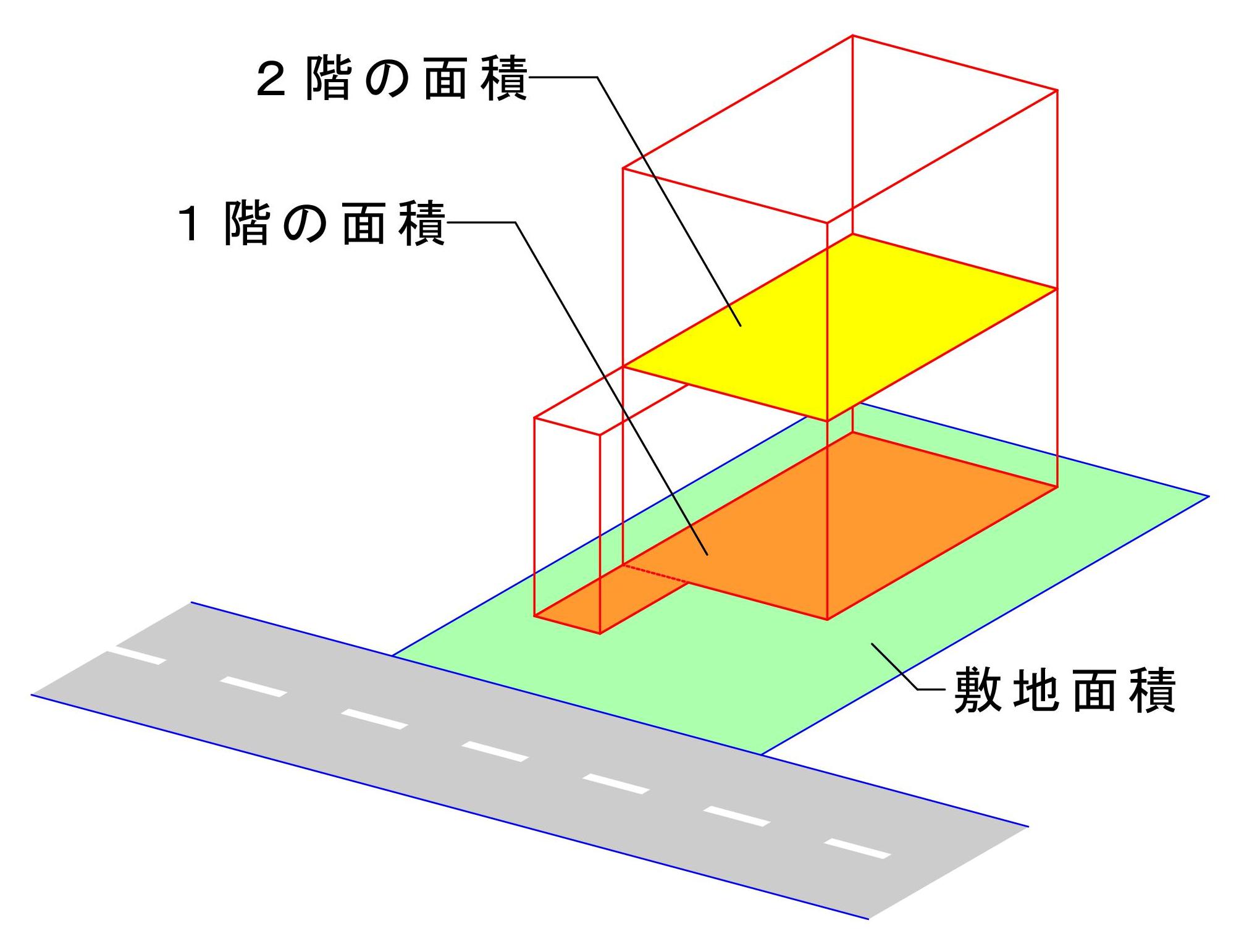

容積率

用途地域や道路等の整備状況に応じ、容積率制限が定められています。

用途地域や道路等の整備状況に応じ、容積率制限が定められています。

容積率は、建築物の各階の合計面積(延床面積)の敷地面積に対する割合(通常「%」で表示します)のことをいいます。

容積率(%)=延床面積÷敷地面積×100

延べ床面積とは、各階の床面積の合計です。床面積とは、建築物の各階またはその一部で壁、その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいいます。

車庫などの用途に使用される部分や地下室などは、それぞれの条件によって容積率対象面積からその一部を除外することができます。

容積率の制限は、都市計画で指定されますが、敷地の接する前面道路の幅員が12m未満の場合は、道路幅による制限を受けるため指定された容積率まで建築できない場合があります。

| 用途地域の種類 | 前面道路の幅員が12m未満の場合の容積率制限 |

|---|---|

| 住居系用途地域 | 指定容積率以下で、かつ 容積率(%)=前面道路の幅員(m)×40 で求めた数値以下。 |

| その他の用途地域及び用途地域指定なし | 指定容積率以下で、かつ 容積率(%)=前面道路の幅員(m)×60 で求めた数値以下。 |

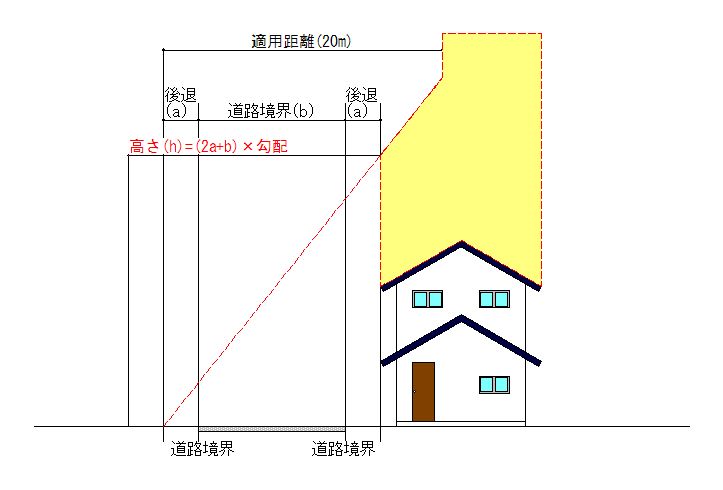

道路斜線制限

また、道路から後退して建物を建築する場合は、その後退距離分だけ道路幅員に加えることができます。ただし、後退距離を使用する場合は、道路に沿って設ける門や塀などに規制があります。

なお、道路から一定距離以上にある建築物の部分は高さの制限がなくなります。

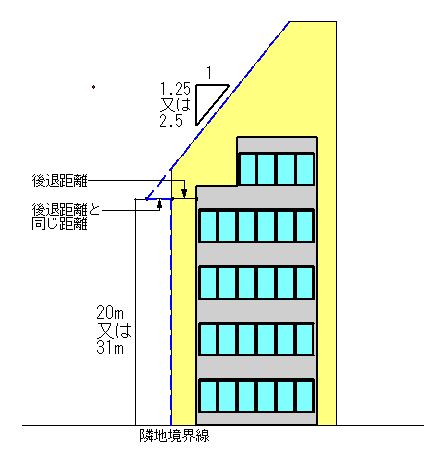

隣地斜線制限

用途地域に応じ、一定の高さの基準と斜線の勾配が定められています。

また、一定の高さより上部で建物と隣地境界との間に後退部分がある場合や、敷地が2以上の道路あるいは公園、河川などに接している場合は、道路斜線制限と同様に緩和措置があります。

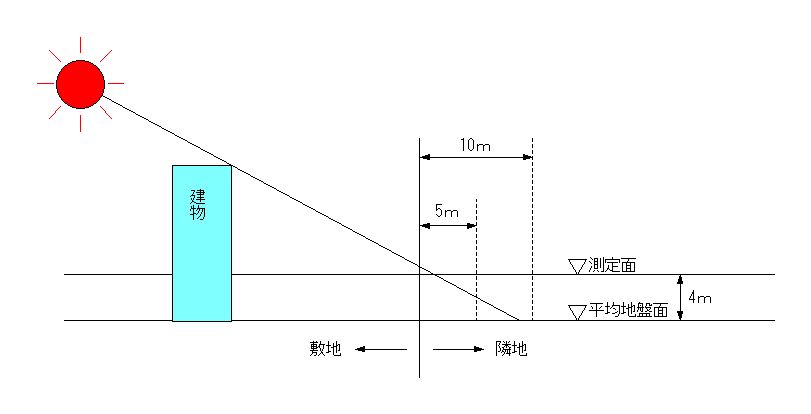

日影制限

良好な住環境を確保するため、中高層の建築物を建築する場合に、敷地境界線から隣接地の一定以上の範囲において、一定時間以上の影を生じさせないように建築物の高さを制限します。用途地域ごとに規制時間が違います。